|

Um in PUMa Artikel bearbeiten zu können, müssen Sie einen Account erstellen, der zunächst vom PUMa Team frei geschaltet werden muss. |

Religionskritik - Bausteine für Unterrichtsreihen

Inhaltsverzeichnis

Bausteine für Unterrichtsreihen

Unterrichtsreihe zum Thema „Religionskritik“

Hinführung

In der Hinführung sollen sich die SuS mit der Frage „Wer bin ich?“ auseinandersetzen und verschiedene Facetten der eigenen Persönlichkeit kennen lernen, die ihre Identität ausmachen. Je nach Vorwissen und Leistungsvermögen der Lerngruppe könnte die Erarbeitung auch um eine Betrachtungsebene „kollektiver Identitäten“ erweitert werden, z.B. „Wir Ausländer“ oder „Wir Frauen“.

Folgende Materialien können verwendet werden:

- Baustein A1 - Hörbeitrag "Kirche des fliegenden Spagetthimonsters" (ca. 25 Min.)

- Die SuS hören den Rundfunkbeitrag zur "Kirche des fliegenden Spagetthimonsters". Im Anschluss sammeln die SuS in Partnerarbeit, was diese Kirche als Religion ausmacht, was im Plenum gesammelt und in der Hinsicht konkretisiert wird, dass gemeinsam Aspekte an der Tafel festgehalten werden, die eine Religion ausmachen.

- Die SuS definieren anhand eines Beispiels, welche Aspekte eine Religion ausmachen und was sie leistet.

- Link zum Material (zwischentoene.info) (S. 8)

- Link zu PUMA

- Baustein A2 - Placemat-Methode zum Begriff "Religion" (ca. 20 Min.)

- Die SuS werden in Vierergruppen aufgeteilt und setzen sich an einen Gruppentisch. Auf diesem liegt ein Poster, das in vier individuelle Felder aufgeteilt ist und in der Mitte ein gemeinsames Gruppenfeld beinhaltet. Vorerst soll jeder der SuS Stichwörter und Begriffe, die ihm zum Thema "Religion" einfallen, in sein individuelles Feld schreiben, nach einer Weile wird das Poster rotiert, bis jeder die Beiträge der anderen gelesen hat. Danach werden innerhalb der Gruppe die Einzelergebnisse diskutiert und das gemeinsame Gruppenfeld ausgefüllt. Im Plenum stellt jede Gruppe ihre Ergebnisse vor.

- Die SuS beschäftigen sich mit ihrer eigenen Ansicht, was Religion ausmacht und erarbeiten gemeinsam, welche Grundaspekte Religionen gemeinsam haben.

- Baustein A3 - Zitate auswählen zum Begriff "Religion" (ca. 20 Min.)

- Online-Material - Zitatsammlung "Religion" (zitate.net)

- Zwei SuS gehen freiwillig vor. Die Lehrperson fragt, ob sie gleich sind. Die SuS verneinen und beschreiben die Unterschiedlichkeiten beider SuS. Schluss: Beide SuS haben viele Eigenschaften, die sie voneinander unterscheiden. Die Lehrperson teilt das Arbeitsblatt aus und stellt es auf Folie anhand von Beispielen vor. Die SuS füllen das Arbeitsblatt in Einzelarbeit aus.

- Die SuS erkennen, dass Menschen sich voneinander unterscheiden. Sie füllen den Steckbrief aus und benennen die Eigenschaften, die sie ausmachen.

Problemstellung

In der Problemstellung sollen die SuS dafür sensibilisiert werden, dass es einen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung der eigenen Person gibt.

Dazu können folgende Materialien verwendet werden:

- Baustein B1 - "Das Spagetthimonster als Religionskritik" (ca. 20 Min.)

- Es werden Zettel ausgeteilt und die SuS sollen sich in kleinen Gruppen (ca. 4) kurz Gründe überlegen, wieso der Gründer der Spaghettireligion diese ins Leben gerufen hat. Diese werden gesammelt und gemeinsam besprochen, wobei jede der Gruppen ihre Antwort begründet. Im Anschluss wird im Unterrichtsgespräch noch genauer herausgearbeitet, inwiefern die Grundpfeiler dieser fiktiven "Spaßreligion" die Institution "Religion" kritisieren und in Frage stellen.

- Die SuS reflektieren Abweichungen zwischen ihrer Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung durch ihre Mitschüler (vgl. Hinführung, 3. Möglichkeit). Das Problem wird in diesem Video (Knietzsche und das Ich; Planet Schule) illustriert.

- Baustein B2 - Vermisstenanzeige (ca. 20 Min.)

- Die SuS schreiben einen kurzen Beschreibungstext in Form einer Vermisstenanzeige zu je einem anderen Mitschüler: „Vermisst wird eine Person, die...“ Einzelne SuS lesen ihre Vermisstenanzeige im Plenum vor und die anderen SuS müssen erkennen, auf welchen Mitschüler die Beschreibung passt. Vorab sollte je nach Lerngruppe darauf hingewiesen werden, dass die Beschreibungen keine Beleidigungen enthalten dürfen.

- Die SuS werden mit der Fremdwahrnehmung der eigenen Person seitens der Mitschüler konfrontiert.

- Baustein B3 - Comic „Zweimat“ (ca. 20 Min.) Comic, S. 19-22(bpb)

- Die SuS lesen zunächst eigenständig den Comic auf den Seiten 19-22. Es geht um eine Deutschtunesierin, die nach Tunesien reist und ständig gefragt wird, ob Deutschland oder Tunesien ihre Heimat ist oder wo es ihr besser gefällt. Am Ende beschließt sie, sich nicht festzulegen, denn sie mag beide Länder gerne und fühlt sich deutsch und tunesisch gleichzeitig. Nach dem Lesen tauschen die SuS sich mit dem Nachbarn/der Nachbarin aus. Im Anschluss wird im Plenum diskutiert, welcher Herausforderung Miriam gegenübersteht. Die Lehrperson stellt Impulsfragen und die SuS bringen eigene Geschichten und Erfahrungen mit ein.

- Die SuS setzen sich mit einem Problem auseinander, mit dem alle multikulturell aufgewachsenen Menschen konfrontiert sind: „Wo gehöre ich hin? Was ist meine Heimat?“ Vermutlich sind selbst einige SuS in der Klasse von diesem Zwiespalt betroffen und die Nicht-Betroffenen werden auf diese Weise dafür sensibilisiert. Themen wie Rassismus und Diskriminierung werden angesprochen und besprochen.

Selbstgesteuerte/Kontrollierte Problemlösung

|

|

|

Sicherung

In der Phase der Sicherung sollen die SuS die Begriffe Selbst- und Fremdwahrnehmung, Identität, Rollen und Vorurteile definieren und abgrenzen können. Dazu können folgende Materialien verwendet werden:

- Baustein D1 - Textdiskussion zu „Ist doch schön bei euch“ (ca. 30 Min.) Text (Fluter - Jugendmagazin der bpb)

- Die SuS lesen den Text „Ist doch schön bei euch“ und notieren sich, inwiefern Identität in dem Text eine Rolle spielt: als Vorurteil, als Fremdwahrnehmung, als Rollenerwartung anderer, als „gesellschaftliches Schicksal“, als verhärtete Identität, als kontextabhängig, als Hybrid. Diese unterschiedlichen Begriffe (oder ein Teil davon) werden im Anschluss definiert.

- Die SuS können relevante Begriffe definieren und voneinander abgrenzen.

- Baustein D2 - Tafelbild zum Thema „Rollenkonflikt“ (ca. 30 Min.) Schaubild Rollenkonflikt (Dipl. Psych. Ingeborg Prändl)

- Die Lehrkraft entwickelt mit den SuS ein Tafelbild zu ihren sozialen Rollen. Sie analysieren ihre eigenen Rollen und die damit verbundenen Erwartungen und gehen möglichen Rollenkonflikten auf den Grund.

- Die SuS können ihre Rollen und an sie gerichtete Erwartungen reflektieren.

Transfer

In der Phase des Transfers sollen die SuS die Frage „Wer will ich sein?“ beantworten, indem sie sich mit den an sie gerichteten Erwartungen auseinandersetzen und ausgehend von Vorbildern eigene Vorstellungen für ihr Leben entwerfen. Dazu können folgende Materialien verwendet werden:

- Baustein E1 - Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken (ca. 30 Min.) Artikel (Stern)

- Die SuS lesen den Artikel zur Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken und notieren sich, wie soziale Netzwerke mit Identitäten zusammenhängen: Einerseits sind die Netzwerke Möglichkeiten, die eigene Identität zum Ausdruck zu bringen, andererseits erkennen soziale Netzwerke nur bestimmte Eigenschaften an, honorieren nur bestimmte Ausdrucksweisen von Identitäten. So wirken soziale Netzwerke verzerrend auf Identitäten zurück. Im Anschluss diskutiert das Plenum, wie sich Idealbild, Selbstdarstellung, Rollenerwartungen und Identitäten zueinander verhalten.

- Die SuS setzen sich kritisch mit ihrem eigenen Verhalten in sozialen Netzwerken auseinander, indem sie Wechselbeziehungen zwischen Idealbildern, Erwartungen, Selbstdarstellungen und Identitäten erläutern.

- Baustein E2 - Collage „Vorbilder“ (ca. 20 Min.)

- Die SuS bringen Bilder von maximal zehn Personen mit, die sie inspirieren und idolisieren. Diese können Familienmitglieder, Freunde, sonstige Bekannte und Verwandte, Lehrer*innen oder auch Berühmtheiten sein. In der Unterrichtsstunde erstellen sie Collagen. Sie stellen die Personen vor und sagen, was sie besonders macht und begründen, wieso sie sich für diese Personen entschieden haben.

- Das Ziel ist die Antwort auf die Fragen „Wer inspiriert mich? Wer will ich sein?“ und eine Begründung dieser Antwort. So setzen sich die SuS in ein kritisches Verhältnis zu ihren Idolen und formulieren einen anstrebenswerten Persönlichkeitsentwurf.

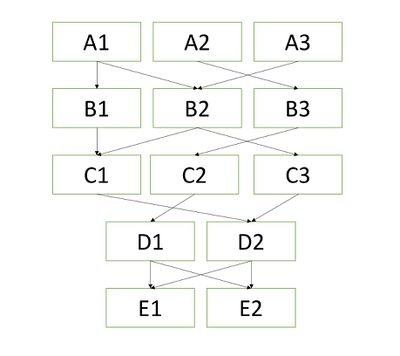

Mögliche Unterrichtssequenzen

Die oben aufgeführten Bausteine können beispielsweise zu folgenden Unterrichtssequenzen zusammengebaut werden:

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht den Wechsel zu den hier neu erstellten Unterseiten sowie zur Einführungsseite:

|

Themenübersicht: Internetmaterialien für die Fächer Ethik und Philosophie |